-

- 公司:

- 北京潘家园古籍书店回收中心

-

- 联系:

- 赵女士

-

- 手机:

-

18500092109

-

- 地址:

- 潘家园旧货市场丁排79号

-

- 微信:

-

- 拓片碑帖的历史发展47阅读 2026-02-06 21:19:51

- 拓片碑帖的哪些制作工艺48阅读 2026-02-06 21:19:36

- 拓片碑帖如何保护与传承48阅读 2026-02-06 21:19:16

- 古代碑帖拓片常用的装裱形制有哪些?48阅读 2026-02-06 21:19:01

- 不同朝代的碑帖拓片装裱形制有哪些变化47阅读 2026-02-06 21:09:57

在旧书里面感悟逝去的时光

2020-11-30 02:59:01 2074次浏览

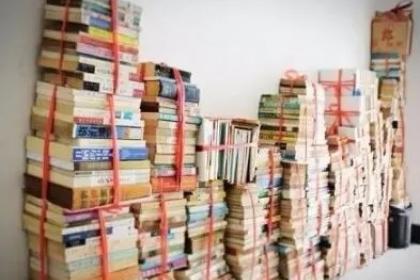

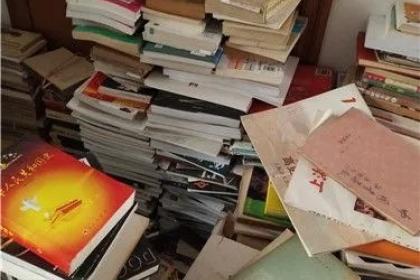

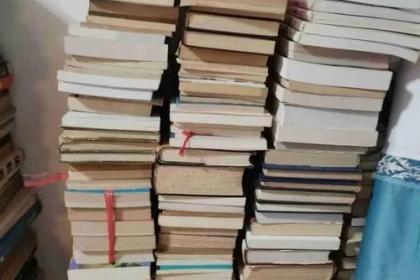

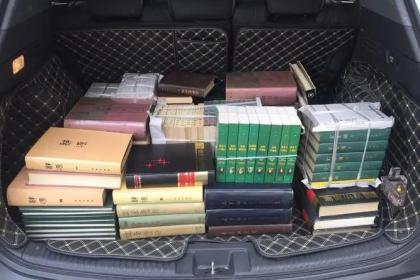

买旧书、藏旧书和读旧书是我的一大爱好。尽管时光是不会倒流的,可是,我似乎有这样一种感觉,在旧书里能淘到旧的时光。书是有历史的,是文化的载体,通过书可以看见书籍出版年代的故事。岁月的尘土已把原本是新的书籍,原本是光滑的书皮覆盖了。在这些旧书里,有的封面已经泛黄,那是因时间流逝而显得古朴苍桑的痕迹;有的书页略显的粗糙,那是被无数人翻阅过的证明;有的文字简单客观,那是虽不富有生趣但真实鲜活的存在。空闲时间,我常常会在书房里看书,面对旧书和新书,仿佛是面对成千上万个新老朋友。几十个平方米的书房,承载着这么多的书籍,书香墨香味甚浓,我打开窗户,顿时,一阵微风吹来,书香混着墨香在风中交织,空气中也仿佛有了一丝淡淡的芬芳。风,轻轻地吹拂着,我静静地读着,想着。随手翻阅一本旧书,就像是在品一杯酝酿多年的香醇美酒,里面的每一个字句都饱含了香浓的时间感,随着深入的读下去,内心也变得宁静了起来。这是跨越了时间的沉静,灵魂也如浸泡在微微清风中。

有人喜欢旧书,有人喜欢新书,这都是很正常的事情。新书和旧书都是相对而言的,昔日的旧书也曾经是新书,今日的新书过两年又是旧书。不过有一个共同点,那就是都会折射出旧的时光,因为每一本书都会烙上一个时代的印记。早期的旧书与现在的新书,差别还是很大的。有一点像旧家具与新家具的差别。旧家具从不用铁钉、螺丝,驳接的地方全用木榫。早期的旧书(线装书),从封面设计、书名题字、装帧、排版到纸张的选择、裁剪、印刷及装订,全靠人工,那时没有流水线、没有机械化;那时推行的是计划经济,那年代的人比较单纯,没有赚钱的概念,编辑家、校对者、出版社等,不懂得按市场化来操作;加上受当时的条件限制,没有效率追求,不懂得追求速成、不做“快餐书”,出一本书往往耗时许久,虽是人工操作,但好书的标准不低,如在校对编辑中的出错率方面,要求极为严格。正是因为那时还没有进入市场经济时代,书的质量都极高。不像现在,无错不成书。除了质量好之外,旧书在装帧设计方面也甚为讲究。越是好书,对封面等的追求越高,从题字到图案,再到书中的插图,由于政治氛围比较浓,出版社都从不敢随随便便。一本书的出版,比现在用电脑等机器操作,工序要复杂的多。出版人、作者都很辛苦。我曾经经历过,上世纪九十年代初,我替领导写的材料来拿到印刷厂去印刷,那时候还是铅字印刷,工人们根据材料上的文字,一个一个去排版,为了赶时间,我则彻夜地在印刷车间等待校对,由此可见要出一本书要花费的劳动量有多大。

随着时间的推移,旧书的价值也会越来越大。一方面,无论是其编排的类目还是所采用的纸质,都和现在的不一样。如果做收藏用,是会增加时间的沉淀感的。另一方面,旧书所写的东西大多是那个时代的精华,这主要是因为在多年前的时候,人们的生活还没有现在这样繁杂琐碎,所以一定程度上,旧书的东西都绝不是随便的胡写一通。再有,现在的市面上已经很难找到旧书的影子,能够保留下来的旧书,任何一本都是现在的书籍文化之源。上个世纪以來,无论是我国还是西方,印刷图书都不会采用传统的印刷出版工艺了。我国的线装书,西方的雕版插图和传统装订书都渐渐減少。近几十年出版的书籍,除了纪念版和一些特殊需要和定制的经典外,已经完全不再用传统的方式出版了。许多旧书已经绝版。相当多的书是不会再版的,相当多的冷门的书也已经沒有新书了。旧书是一种选择,尤其读有感觉的书,常用的书,和非常重要的书。这样,我们对旧书流露出來了。由于经历了战争、动乱以及其他各种人为因素,民国以前的书,都非常珍贵了。所以,民国以前的书,除了从事研究的人员之外,通常都不会有人去实际的阅读或作为日常书籍实际的使用中,只是作为收藏和文物保存。如果收藏和购买外文的旧书,藏书票和签名也都是非常有趣的事情。相当多的藏书票尤其是在鄙人收藏的一些限量版的毛边书的里面的藏书票都非常有趣和精致。其做工凹凸有致,人物栩栩如生。这些藏书票也同样折射出旧的时光。当读书已成为一种习惯,就像是光在时空中旅行,溶入了我们的生活。与书为伴,品味的是清幽绝俗,感受的是“腹有诗书气自华”;与书为伍,让心灵在温暖的情感中漫步,让自我回归本真;与书为友,书香的沉静与悠远,涵养了几多娴雅智慧的人生。随着社会的进步,今天我们已经无法回到过去没有网络和电子的年代。但是我们可以阅读那个时候手工出版的书籍,以此来回忆那个年代,从旧书里淘到旧的时光。读一本旧书,浮躁的生活会得到平息,读一本旧书,贫乏的灵魂会变得饱满,读一本旧书,如同早晨的阳光正当时。旧时光里的旧书,它温情款款,诗意浪漫。它承载着古人的一分优雅,承载古老爱情里的脉脉情深,它也承载着我们传统的文化和文明。

-

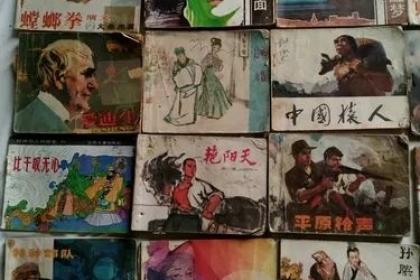

经典连环画作品具有很高的艺术性,每一个画幅的绘制都凝聚了创作者的智慧和技法,体现了画家的不同风格,造就了一批批的连环画家。如1940年代的“四大名旦”(沈曼云、赵宏本、钱笑呆、陈光镒),“四小名旦”(赵三岛、笔如花、颜梅华、徐宏达),此外还24-02-03 18:12:01

经典连环画作品具有很高的艺术性,每一个画幅的绘制都凝聚了创作者的智慧和技法,体现了画家的不同风格,造就了一批批的连环画家。如1940年代的“四大名旦”(沈曼云、赵宏本、钱笑呆、陈光镒),“四小名旦”(赵三岛、笔如花、颜梅华、徐宏达),此外还24-02-03 18:12:01 -

隋唐时期,随着佛教的兴盛,出现了用绢幡等形式来传播佛教。绢幡是条状的细绢,上面绘有图画和文字说明,常挂在道场或经台两边。这时在民间还有一种通俗的讲唱形式叫做“变文”,每段文字配一幅图,图的内容有佛经故事、民间传说等。这一问题后来影响到了“诸24-02-03 18:09:01

隋唐时期,随着佛教的兴盛,出现了用绢幡等形式来传播佛教。绢幡是条状的细绢,上面绘有图画和文字说明,常挂在道场或经台两边。这时在民间还有一种通俗的讲唱形式叫做“变文”,每段文字配一幅图,图的内容有佛经故事、民间传说等。这一问题后来影响到了“诸24-02-03 18:09:01 -

魏晋时期的卷轴画已经具备了连环画的特点,如东晋顾恺之的《洛神赋图卷》《女史箴图卷》,都是人物形象在卷轴画上连续出现,构成故事情节,图旁还配有简单的文字说明,与后来的连环画形式上十分相近。工笔、写意、水粉、油画等形式在用与连环画的绘制之中,随24-02-03 18:06:01

魏晋时期的卷轴画已经具备了连环画的特点,如东晋顾恺之的《洛神赋图卷》《女史箴图卷》,都是人物形象在卷轴画上连续出现,构成故事情节,图旁还配有简单的文字说明,与后来的连环画形式上十分相近。工笔、写意、水粉、油画等形式在用与连环画的绘制之中,随24-02-03 18:06:01 -

隋唐时期,随着佛教的兴盛,出现了用绢幡等形式来传播佛教。绢幡是条状的细绢,上面绘有图画和文字说明,常挂在道场或经台两边。这时在民间还有一种通俗的讲唱形式叫做“变文”,每段文字配一幅图,图的内容有佛经故事、民间传说等。这一问题后来影响到了“诸24-02-03 18:00:01

隋唐时期,随着佛教的兴盛,出现了用绢幡等形式来传播佛教。绢幡是条状的细绢,上面绘有图画和文字说明,常挂在道场或经台两边。这时在民间还有一种通俗的讲唱形式叫做“变文”,每段文字配一幅图,图的内容有佛经故事、民间传说等。这一问题后来影响到了“诸24-02-03 18:00:01 -

中国画家创作连环画的过程,通常是先将题材编写成文学脚本,然后再进行绘画。文学脚本既为绘画提供创作基础,又与画幅结合。也有的连环画创作,先完成绘画,然后再配以文字说明;还有的不用文字,只在画面上表现人物身份、对话或独白等文字。中国的连环画可以24-02-03 17:57:01

中国画家创作连环画的过程,通常是先将题材编写成文学脚本,然后再进行绘画。文学脚本既为绘画提供创作基础,又与画幅结合。也有的连环画创作,先完成绘画,然后再配以文字说明;还有的不用文字,只在画面上表现人物身份、对话或独白等文字。中国的连环画可以24-02-03 17:57:01 -

中国的连环画可以追溯到汉朝的画像石,北魏的敦煌壁画等,由连续的画幅来描绘故事或人物传记。在马王堆汉墓的漆棺上就有用多幅图连续描绘的“土伯吃蛇”、“羊骑飞鹤”等故事。莫高窟的敦煌壁画中的北魏壁画有《九色鹿本生》《割肉贸鸽图》等佛本生故事。工笔24-02-03 17:54:01

中国的连环画可以追溯到汉朝的画像石,北魏的敦煌壁画等,由连续的画幅来描绘故事或人物传记。在马王堆汉墓的漆棺上就有用多幅图连续描绘的“土伯吃蛇”、“羊骑飞鹤”等故事。莫高窟的敦煌壁画中的北魏壁画有《九色鹿本生》《割肉贸鸽图》等佛本生故事。工笔24-02-03 17:54:01 -

漫画连环画首先在国外出现,它是在单幅漫画的基础上发展而来的。产生幽默感喜剧效果是其关键所在。我国的漫画连环画具有很长的历史,丰子恺、叶浅予、张乐平、丁聪、张光宇等画家早年都画过这类作品。年画连环画年画连环画属年画的一种,它以年画的形式印刷,24-02-03 17:51:01

漫画连环画首先在国外出现,它是在单幅漫画的基础上发展而来的。产生幽默感喜剧效果是其关键所在。我国的漫画连环画具有很长的历史,丰子恺、叶浅予、张乐平、丁聪、张光宇等画家早年都画过这类作品。年画连环画年画连环画属年画的一种,它以年画的形式印刷,24-02-03 17:51:01 -

清末,石印技术的发展让图画的印刷更为方便,连环画这一形势也受到了更大的推广。光绪十年(1884年),《申报》馆为增加新闻的可读性,出版了新闻连环画《点石斋画报》,内容涉及当时的时政新闻,随报赠送。因为那个时期摄影作品很少,这些新闻图画侧重纪24-02-03 17:48:01

清末,石印技术的发展让图画的印刷更为方便,连环画这一形势也受到了更大的推广。光绪十年(1884年),《申报》馆为增加新闻的可读性,出版了新闻连环画《点石斋画报》,内容涉及当时的时政新闻,随报赠送。因为那个时期摄影作品很少,这些新闻图画侧重纪24-02-03 17:48:01 -

民国时期民国时期,连环画开始迅速发展,但称呼上不统一,南方称为公仔书、菩萨书、傍傍书,北方多称为小人书。1925年至1929年,上海世界书局先后出版了《西游记》《水浒》《三国演义》《封神榜》《岳传》的连环画书,题名上有“连环图画”,这是次用24-02-03 17:45:01

民国时期民国时期,连环画开始迅速发展,但称呼上不统一,南方称为公仔书、菩萨书、傍傍书,北方多称为小人书。1925年至1929年,上海世界书局先后出版了《西游记》《水浒》《三国演义》《封神榜》《岳传》的连环画书,题名上有“连环图画”,这是次用24-02-03 17:45:01 -

中国画家创作连环画的过程,通常是先将题材编写成文学脚本,然后再进行绘画。文学脚本既为绘画提供创作基础,又与画幅结合。也有的连环画创作,先完成绘画,然后再配以文字说明;还有的不用文字,只在画面上表现人物身份、对话或独白等文字。工笔、写意、水粉24-02-03 17:39:01

中国画家创作连环画的过程,通常是先将题材编写成文学脚本,然后再进行绘画。文学脚本既为绘画提供创作基础,又与画幅结合。也有的连环画创作,先完成绘画,然后再配以文字说明;还有的不用文字,只在画面上表现人物身份、对话或独白等文字。工笔、写意、水粉24-02-03 17:39:01 -

魏晋时期的卷轴画已经具备了连环画的特点,如东晋顾恺之的《洛神赋图卷》《女史箴图卷》,都是人物形象在卷轴画上连续出现,构成故事情节,图旁还配有简单的文字说明,与后来的连环画形式上十分相近。1978年后,中国的建设开始恢复,连环画也迎来了第二个24-02-03 17:36:01

魏晋时期的卷轴画已经具备了连环画的特点,如东晋顾恺之的《洛神赋图卷》《女史箴图卷》,都是人物形象在卷轴画上连续出现,构成故事情节,图旁还配有简单的文字说明,与后来的连环画形式上十分相近。1978年后,中国的建设开始恢复,连环画也迎来了第二个24-02-03 17:36:01 -

民国时期民国时期,连环画开始迅速发展,但称呼上不统一,南方称为公仔书、菩萨书、傍傍书,北方多称为小人书。1925年至1929年,上海世界书局先后出版了《西游记》《水浒》《三国演义》《封神榜》《岳传》的连环画书,题名上有“连环图画”,这是次用24-02-03 17:30:01

民国时期民国时期,连环画开始迅速发展,但称呼上不统一,南方称为公仔书、菩萨书、傍傍书,北方多称为小人书。1925年至1929年,上海世界书局先后出版了《西游记》《水浒》《三国演义》《封神榜》《岳传》的连环画书,题名上有“连环图画”,这是次用24-02-03 17:30:01 -

常采用文图结合的形式,也有的只以绘画形式出现。世界上早期的连环画可以追溯到公元前15世纪,如埃及的《名王功迹》(雕刻)、《死者之书》(绘画)等。中国战国时代的铜器画已有记载攻战事迹的连环画。在西汉墓的壁画中有表现完整故事的连环画,如洛阳汉墓24-02-03 17:21:02

常采用文图结合的形式,也有的只以绘画形式出现。世界上早期的连环画可以追溯到公元前15世纪,如埃及的《名王功迹》(雕刻)、《死者之书》(绘画)等。中国战国时代的铜器画已有记载攻战事迹的连环画。在西汉墓的壁画中有表现完整故事的连环画,如洛阳汉墓24-02-03 17:21:02 -

漫画连环画首先在国外出现,它是在单幅漫画的基础上发展而来的。产生幽默感喜剧效果是其关键所在。我国的漫画连环画具有很长的历史,丰子恺、叶浅予、张乐平、丁聪、张光宇等画家早年都画过这类作品。影视连环画影视连环画伴随着电影的产生而诞生,并随着其繁24-02-03 17:12:01

漫画连环画首先在国外出现,它是在单幅漫画的基础上发展而来的。产生幽默感喜剧效果是其关键所在。我国的漫画连环画具有很长的历史,丰子恺、叶浅予、张乐平、丁聪、张光宇等画家早年都画过这类作品。影视连环画影视连环画伴随着电影的产生而诞生,并随着其繁24-02-03 17:12:01 -

魏晋时期的卷轴画已经具备了连环画的特点,如东晋顾恺之的《洛神赋图卷》《女史箴图卷》,都是人物形象在卷轴画上连续出现,构成故事情节,图旁还配有简单的文字说明,与后来的连环画形式上十分相近。民国时期民国时期,连环画开始迅速发展,但称呼上不统一,24-02-03 17:09:02

魏晋时期的卷轴画已经具备了连环画的特点,如东晋顾恺之的《洛神赋图卷》《女史箴图卷》,都是人物形象在卷轴画上连续出现,构成故事情节,图旁还配有简单的文字说明,与后来的连环画形式上十分相近。民国时期民国时期,连环画开始迅速发展,但称呼上不统一,24-02-03 17:09:02 -

中国的连环画可以追溯到汉朝的画像石,北魏的敦煌壁画等,由连续的画幅来描绘故事或人物传记。在马王堆汉墓的漆棺上就有用多幅图连续描绘的“土伯吃蛇”、“羊骑飞鹤”等故事。莫高窟的敦煌壁画中的北魏壁画有《九色鹿本生》《割肉贸鸽图》等佛本生故事。清末24-02-03 17:03:01

中国的连环画可以追溯到汉朝的画像石,北魏的敦煌壁画等,由连续的画幅来描绘故事或人物传记。在马王堆汉墓的漆棺上就有用多幅图连续描绘的“土伯吃蛇”、“羊骑飞鹤”等故事。莫高窟的敦煌壁画中的北魏壁画有《九色鹿本生》《割肉贸鸽图》等佛本生故事。清末24-02-03 17:03:01 -

民国时期民国时期,连环画开始迅速发展,但称呼上不统一,南方称为公仔书、菩萨书、傍傍书,北方多称为小人书。1925年至1929年,上海世界书局先后出版了《西游记》《水浒》《三国演义》《封神榜》《岳传》的连环画书,题名上有“连环图画”,这是次用24-02-03 17:00:01

民国时期民国时期,连环画开始迅速发展,但称呼上不统一,南方称为公仔书、菩萨书、傍傍书,北方多称为小人书。1925年至1929年,上海世界书局先后出版了《西游记》《水浒》《三国演义》《封神榜》《岳传》的连环画书,题名上有“连环图画”,这是次用24-02-03 17:00:01 -

1978年后,中国的建设开始恢复,连环画也迎来了第二个繁荣期。以1982年为例,全年共出版连环画作品2100余种,单本印量10万册,相当于1960年代印量的20倍。这期间连环画题材更为广泛,各国文学改编的连环画层出不穷。在形式上除了小人书经24-02-03 16:51:01

1978年后,中国的建设开始恢复,连环画也迎来了第二个繁荣期。以1982年为例,全年共出版连环画作品2100余种,单本印量10万册,相当于1960年代印量的20倍。这期间连环画题材更为广泛,各国文学改编的连环画层出不穷。在形式上除了小人书经24-02-03 16:51:01 -

清末,石印技术的发展让图画的印刷更为方便,连环画这一形势也受到了更大的推广。光绪十年(1884年),《申报》馆为增加新闻的可读性,出版了新闻连环画《点石斋画报》,内容涉及当时的时政新闻,随报赠送。因为那个时期摄影作品很少,这些新闻图画侧重纪24-02-03 16:48:02

清末,石印技术的发展让图画的印刷更为方便,连环画这一形势也受到了更大的推广。光绪十年(1884年),《申报》馆为增加新闻的可读性,出版了新闻连环画《点石斋画报》,内容涉及当时的时政新闻,随报赠送。因为那个时期摄影作品很少,这些新闻图画侧重纪24-02-03 16:48:02 -

中国画家创作连环画的过程,通常是先将题材编写成文学脚本,然后再进行绘画。文学脚本既为绘画提供创作基础,又与画幅结合。也有的连环画创作,先完成绘画,然后再配以文字说明;还有的不用文字,只在画面上表现人物身份、对话或独白等文字。年画连环画年画连24-02-03 16:45:01

中国画家创作连环画的过程,通常是先将题材编写成文学脚本,然后再进行绘画。文学脚本既为绘画提供创作基础,又与画幅结合。也有的连环画创作,先完成绘画,然后再配以文字说明;还有的不用文字,只在画面上表现人物身份、对话或独白等文字。年画连环画年画连24-02-03 16:45:01